この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

目 次

ネットワーク間でのファイル共有について

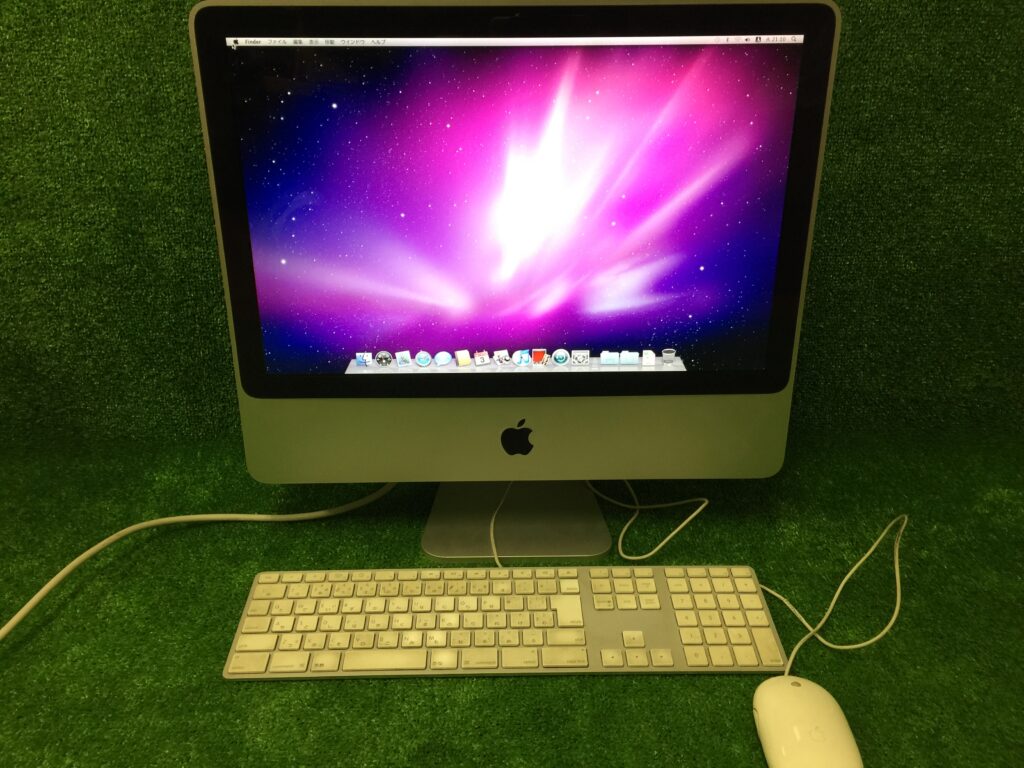

Macのファイルを共有する場合は、下記の記事を参考に

Windowsから見た感じは、こんな感じですね

Windowsだけのネットワークの場合は、そう難しくないがフル共有とかは避けるべきだと思いますね。

Windows10はパスワードなしで開くようにするにはかなりの知識ないと難しいですが万が一、ウィルスに感染したということを考えるとズタズタにやられますよ

最近ではウクライナ侵攻でトヨタが突破されましたね。

ちゃんとやってても破られるのです。

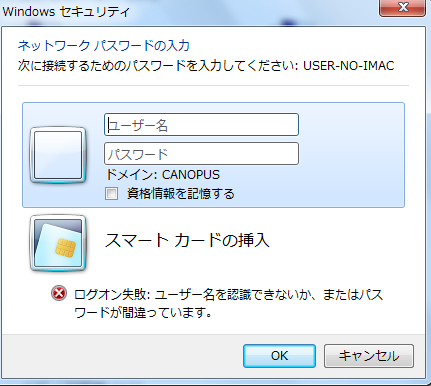

せめてWindows10のようにWindowsログインユーザーとパスワードを入れて開くようにしたいところですね。

詳細な共有では読み込みだけが基本ですが、フルコントロールにも変更できますが、何でもできるは侵入されたら即アウトなのでせめてログインユーザーとパスワードで開くようにしておく方がいいですね。

WindowsとMacで違うのはMacにはワークグループという概念がありませんね。

IPアドレスを合わせて競合しないように注意して手動で設定するのがいいでしょう。

最後が連番というのはよろしくないですよ

そのために手動で設定するのですが・・・

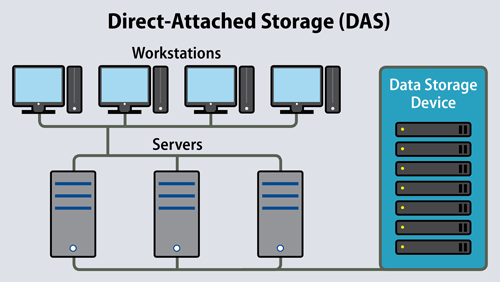

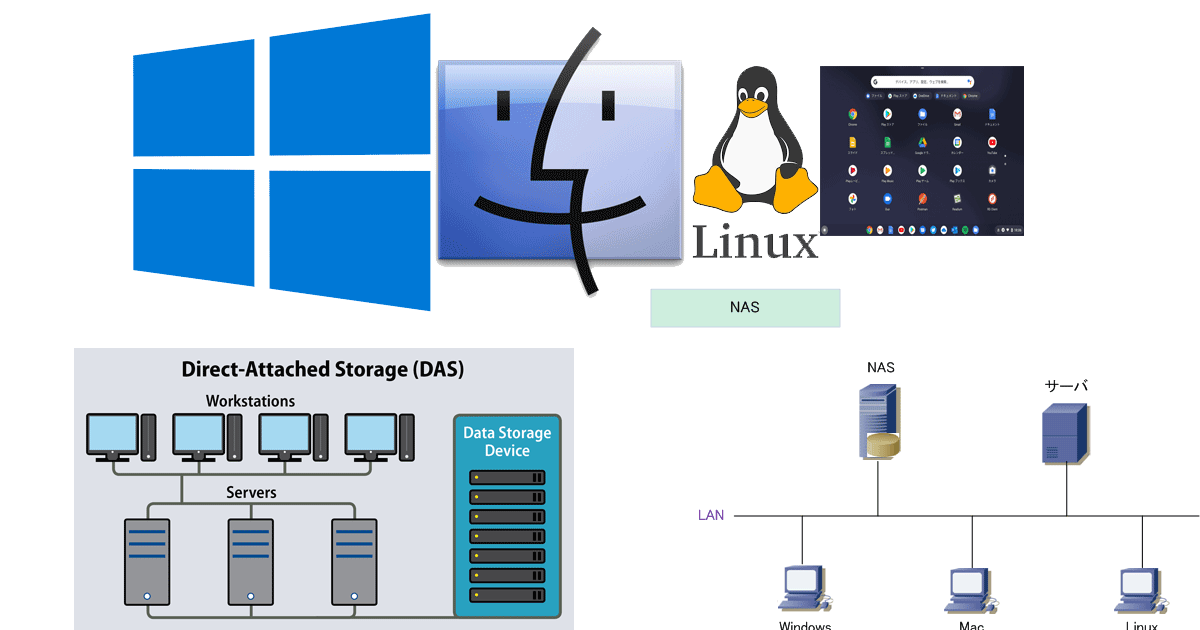

DAS(Direct Attached Storage)システムとは

DAS とはブロックストレージの 1 種で、主に SAS ケーブルを使ってサーバと直接 (Direct) に接続されます。構成としてはエンクロージャと呼ばれる筐体が中心となり、エンクロージャに HDD (玉) を詰めていきます。

ストレージの種類によって搭載できるHDDの数や利用できる HDD の種類、RAID コントローラの種類などが決まっています。

DAS形式は、ストレージに関する高い知識がなくても利用できることや導入にあたって余分な装置をほとんど必要としないため低価格で実装できるなどのメリットがあります。一方で、サーバ数が増加すれば、管理に大きな労力が必要となり、柔軟性に欠けるなどの問題点から、今後、ストレージ業界から減少していくと考えられています。

事例としては、ノートパソコンなどでUSBで接続したメモリーや外付けディスクなどがこれに該当する

多くは使っているOSにファイルシステムが依存される形である

SSDを優先して使って表示速度を上げる事を目指すのか?

それよりもいきなりエラーが出ないように無難にHDDを使うのか

ユーザーの選択にかかっている

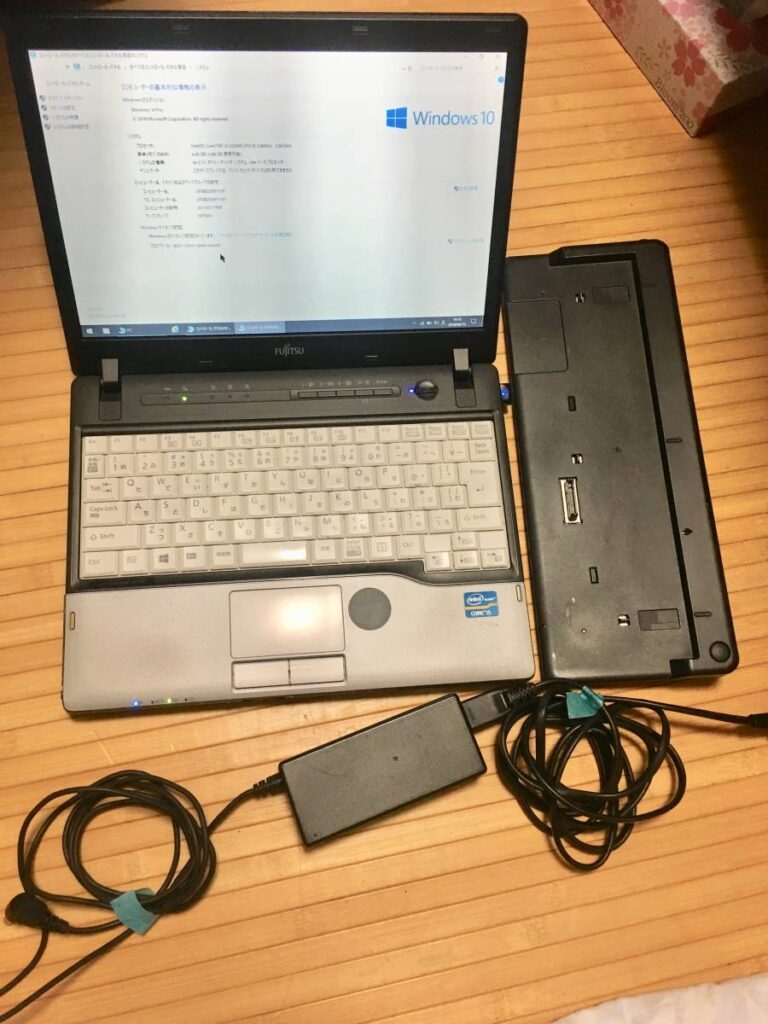

上記のように最近ではノートパソコンでもDVDベイをストレージ化する改造などもあったりします。

また、ポートレプリケーターなどを使うとさらに拡張できてノートパソコンでもUSBポートが7つ使えるようになったりとそれすべてにストレージがつくととんでもないお化けパソコンになるのだが、恐ろしい現実に気づいている方は少ないと思いますよ

恐ろしくメモリーを消費します。

16GBメモリーを積んだパソコンでテストしたところエクスプローラー以外のアプリ使わない状態で2GB~3GB使っている状態ですね。

ちなみにドライブレターはKまでありますよ

SAN(Storage Area Network)システムとは

SAN(Storage Area Network)システムといってもその中でも種類があって分類されています。

まず、前にFiber ChannelのFCがつきます。

FC-SAN (Fiber Channel – Storage Area Network)

ストレージとサーバが高速ネットワーク上で接続されている構成の代表格がSANです。また、ネットワークとしてFiber Channelが利用されていることを明示するために、「FC-SAN」と表記されますので、考え方として覚えておくと良いでしょう。FC-SANによる接続方式を取り入れることでDASの接続でありがちだった管理の手間やストレージの利用率の不均衡性を解消できるため、SANの導入は、非常に有効な手段とされています。SANによる接続方式に変更すれば、ストレージとサーバをネットワークで連結できるようになるため、ストレージの共有が簡単に実現できます。

個人よりも企業系ネットワークで利用されています。

IP-SAN (IP – Storage Area Network)

ストレージ専用のネットワークをIPで構築したものをIP-SANと言います。TCP/IPのネットワーク上にストレージデバイスを接続するとSCSIディスクとして認証されることから、iSCSIとも呼ばれています。FC-SANによって、SANが実現したものの、サーバをFCに接続するためには、FC-Switchと専用のHBAが必要となります。FC-SwitchもHABも非常に高価なものなので、Windows環境でFC-SANを構築すると明らかにアンバランスだと感じることがあります。一方で、IP-SANであれば、通常のTCP/IPネットワークとNICを利用するため、ストレージ以外の初期投資費用を一切必要としません。

2003年になるとIP-SANが世界の標準規格として認定されましたが、信頼性や速度に対して完璧といえるものではなかったため、批判的な声も生じていました。Fibre Channelは、開発した当初からストレージ専用のネットワークとして設計されていましたが、一般的なTCP/IPネットワークは、ストレージ専用のネットワークではなくストレージネットワークとして再利用するため、プロトコルからの負荷が激しく、十分なスピードが出せないのではないかという声もありました。他にもSCSIは、エラーが発生することのないプロトコルであるにも関わらず、TCP/IPといった衝突や再送を前提としたプロトコルをラッピングすることに、疑問を持つ声もありました。しかしながら、OS上のiSCSIドライバとNICでも高い安定性と十分な速度を発揮し、サーバの負荷を軽減し、高速化が図られるようになりました。

NAS (Network Attached Storage)システムとは

ファイルサーバ専用機をNASと呼びますが、SANと区別するためにできた言葉でもあります。NASは、LAN上に接続されるもので、それぞれのクライアントは、LANを経由することでNASにアクセスします。NASがネットワーク上に共有するドライブは、Windowsからは共有フォルダにアクセスする際に利用されるCIFSを介すことで、ネットワークドライブとして認識され、UNIX/Linuxからは、UNIX系のプロトコルであるNFSを介すことでサブディレクトリとして認識されるようになります。

CIFSもNFSも仮想ファイルシステムのプロトコルであるためクライアントからのアクセスはファイル単位でのアクセスとなります。ファイルサーバ専用機がなかった頃は、ファイルサーバを個別に作成することでネットワーク上での共有を可能としていました。しかし、Windowsなどの汎用OSがファイルサーバとなると、クライアントの増加時に適切にバックアップできないなどの問題が生じました。NASは、必要な機能を満たした特化型の専用機であるため汎用OSを利用したファイルサーバの欠点を克服しました。

NASのリンクステーションとUSB外付けディスクの違いは、単に価格が違うと言うだけではないのです。

USB外付けディスクなら接続するPCのOSに依存する形でファイルをバックアップする

しかし、NASのリンクステーションにはあらかじめLinuxがインストールされているので価格もちょっと高め

自分でLinux用のマシン用意する事考えたら結果的に安くなります。

筆者は、今後はDASでなくNASでディスクを増やしていこうと計画しています。

ルーターは、常時ファイル共有などに耐えられるのか?

全体的にどのようなネットワークを構築するのがいいのか?

まずはそれを検討する必要がある

LinuxやMacだけでなくWindowsはもちろんChromeOSまである中でちゃんと検証しながら組む必要がありますね

ルーターがしょぼいと見えるはずの物が見えないとか可能性ありますね

ルーターのメモリ不足は不具合の元になります。

多いと当然ながら負荷を分散することも考える必要が出てきますね

ルーターやHUBなど使えればいいと言う考えで構築しない方がいいです。

例えばLANケーブルの使い方にも注意を配りたいと思いますね

個人での家庭内LANって以外と盲点になるんです。

また、WiFiも外付けUSBでの接続なら家の形状により受信しずらい場合があるということもあります。

テスト環境構築計画

筆者は、何でも自分で試さないと気が済まない性格なので自分のネットワークを改造する計画を立ててみた。

WindowsだけでなくMacもLinuxもChromeOSもネットワークに参加させてみたい

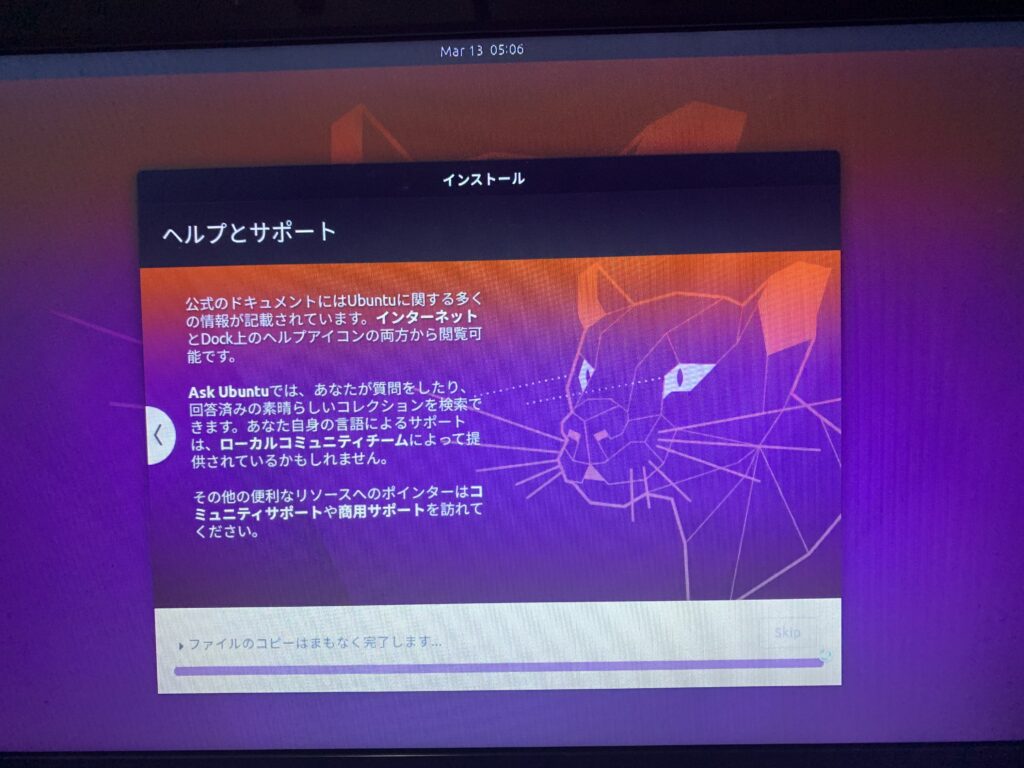

幸い、端末は余っている端末があるのでUbuntuを入れて試したいそしてChromeOSも・・・

しかし、それだけのために端末を新しく買うことはしたくない

安くても5万円~10万円の出費が必要になる

幸いUbuntuのインストールには成功しました。

しかし、FMV A540/Aでは古いのかかなり遅い感じがします。

端末も下記に書かれていた情報を元にメモリアップ狙いましたがうまくいかなかった

Ubuntuをインストールしたのはファイルサーバーの勉強とWEBサーバーの勉強をするためなのですがやはり実践をともなわないとダメだと思いましたね。

作業する中で思いがけない事に遭遇するなんて日常茶飯事ですから問題を解決するだけの適応能力も求められます。

まぁそれがお金で買うことができない貴重な経験になるのですが・・・

僕はネットで閲覧できることだけでなくそういう経験こそが大事だと思っています。

ネットで閲覧して全部ミスなくできるならみんな優秀なエンジニアになれるでしょう。

しかし、それ現実と一緒ですか?

ってことですよね

ここまででかなり想定外のミスもありましたからね

例えばブランクディスクって見ただけでCDかDVD見分けることできますか?

もしかしたらブルーレイかもってなったら・・・

それにしても気に入らないのは、外付けのDVDやブルーレイで2つのUSBを使う必要があるということ

ノートで2つ使ってたらもうアウトって場合多いですね

メーカーさん頼んまっせ

ポートの空きないねんから1つでちゃんと動くようにしてや

神戸を中心に自営業者や個人事業主さんのパソコンのメンテや修理をさせていただいてます。

パソコンの修理実績は、年間1000台以上です。ちょっとでもあれって思った場合には、お気軽に相談していただけるとうれしいです。

コメントを投稿するにはログインしてください。